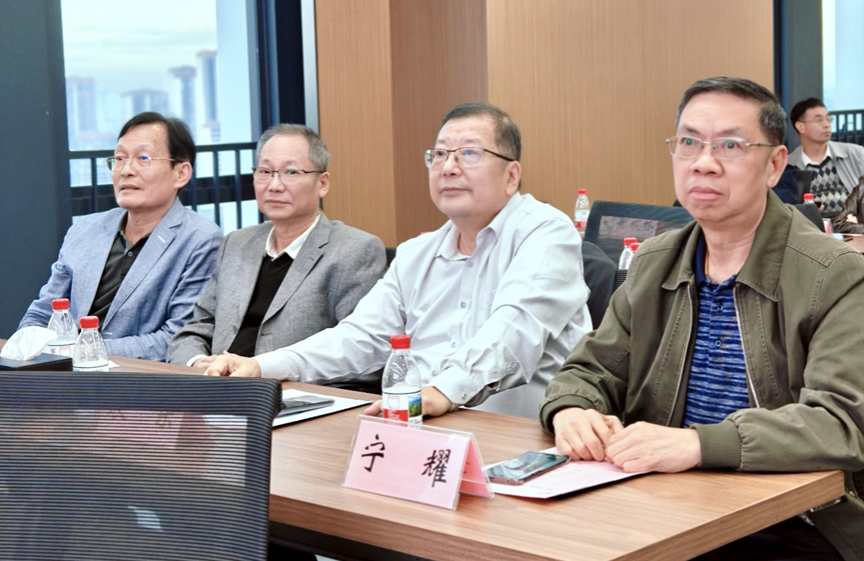

2025年11月22日下午,南宁师范大学南宁校友联络处和物理与电子学院、润建公司在润建股份有限公司在南宁五象云谷AI研发中心联合举行“曲尺开启智慧,AI赋能教育”校友论坛活动。南宁师范大学国内合作处处长区丽媛,润建股份有限公司党总支书记李群伟出席并致辞,物理与电子学院院长陈东主持,南宁师范大学南宁校友联络处教育组宁耀、莫屈,学院组农乐、曾宗宁以及来自20多所学校的校友代表60多人参加。

人工智能的迅猛发展给教育带来了前所未有的影响,课堂教学面临深刻变革,教师角色正在不断更新,学生学习范式正在不断转变,需要我们形成共识,走向未来。论坛旨在探讨人工智能背景下教学的本质与核心价值、教师学生观念的转变,新技术对教育带来的挑战,以及课堂教学路径的创新。并加强校企合作,构建产、研、学的教育链条,发挥企业技术优势及实践平台作用,拓宽教书育人新途径,提升教学质量,培养适应未来社会发展需要的创新型人才。

校友首先参观了润建公司人工智能展示厅,了解润建公司在AI赋能教育方面的科研成果,以及服务教育的推广工作,让与会者大开眼界。

南宁师范大学国内合作处区丽媛处长致辞。她指出,举办这次论坛具有重要意义,及时交流校友在“AI赋能教育”方面的成果,给母校的教育教学带来新的动力和启发,为母校的高质量发展提供有益的帮助。

润建股份有限公司党总支书记、执行总裁李群伟致辞指出,希望可以和南宁师范大学以及南宁师范的校友在人工智能领域开展产学研深度合作,希望双方在人工智能和教育领域的合作能产生丰硕的成果。

四位专家在论坛做了主题报告。其中,润建公司杜双阳和陈昌海分别以“AI普惠,赋能每一个师生——曲尺开放平台在K12教育中的应用与实践”和“AI通识,育见未来——构建面向全体中小学生的AI核心课程系统与实践”为主题做报告。他们介绍AI发展的趋势及功能,并紧扣教育,从教师教案的生成、学生考试评估体系的构建、学生个体情况的差异分析,以及如何建立学习大模型,怎样用好开放性,进行了讲解。

校友南宁二中陈娜老师(物理97级)做了 “AI时代,物理课堂何以立足?——以科技创新思维为核心的物理教学范式探索与实践”主题报告。她的报告围绕人工智能背景下开展学生创新素养培养主线展开,强调学生主体作用,摒弃传统的刷题学习方法,激发学生开拓创新意识。

校友南宁市位子渌小学校长青军做的第四个主题报告“小学人工智能教育——以儿童创造力为核心的课程系统构建”。他重点解读国家和自治区人工智能教育的政策要求,介绍符合儿童身心健康发展人工智能技术的方向和创新能力的培养及实践应用,并展示了学校的成果。

论坛取得圆满成功,出席论坛校友认真听讲,深入思考,积极互动。大家都表示,这次论坛开阔了视野,增长了见识,转变了观念,创新了思路,干货满满,受益匪浅。

此次论坛成功举办,生动地诠释了在人工智能时代,教育应如何主动求变。参会人员在论坛前后,相互进行了广泛交流。展望未来,教育创新绝非单点技术的引入,而是一个需要学校,一线教育者(客户端)乃至政策制定者共同参与的、系统性的社会工程。这种模型有望继续深化,催生出更多具有引领性的AI教育解决方案,服务社会。

大家一致认为,时代变革倒逼教育主动求变。人工智能虽尚未完全成熟,但已对传统观念与实践产生颠覆性冲击,教育领域需率先抢占变革先机,摒弃被动应对思维,主动探索适配数智时代的教育新模式,避免在技术浪潮中落后。

实践导向是AI教育落地关键。AI赋能教育已从概念探讨迈入实践深耕阶段,需以真实技术产品、落地案例为锚点,推动“技术场景化”与“方案可验证”,让抽象技术转化为解决教学实际问题的实用工具,杜绝脱离教学场景的空谈。

协同共生构建教育创新生态。“高校-企业-基础教育一线”的三方协同是高效路径,高校发挥学术引领与人才保障作用,企业提供技术支撑与行业视野,一线教育者提出真实需求与实践反馈,以“需求驱动、技术赋能、价值共生”形成良性循环。

全学段阶梯式布局AI教育。AI教育需覆盖小学至高等教育全层次,各学段精准定位核心目标——小学侧重AI启蒙与创新思维培养,K12聚焦学科融合与高阶思维发展,高校及平台则着力普惠支撑与核心课程体系构建,实现有机衔接。

教师角色向“双维协同”转型。AI将教师从重复性劳动中解放,推动其从“知识传授者”转向“学习设计师”与“创新催化剂”,既要提升人机协同的技术应用能力,也要强化情感联结、价值引导等AI不可替代的人文素养,实现“AI教练”与“人生导师”的协同共生。

政策引领与精准定位赋能发展。需以国家战略与行业政策为导向,明确自身在AI教育生态中的定位,既不盲目追逐技术热点,也不忽视技术带来的变革机遇,通过“学用结合、理论与实践互促”,把AI技术用好悟透,服务人才培养。